噛める入れ歯診療

1. なぜ入れ歯で噛めないの?

1-1

噛み合わせの病気

歯を1本失った日から、隣り合う歯と上下の歯の噛み合わせ、また歯を支えていたアゴの骨や顎関節は少しずつダメージを負っていきます。

ご自身の歯だけの頃とは異なり、噛み合わせが徐々に狂っていくのです。

その噛み合わせが狂ってしまった状態を当院では「噛み合わせの病気」と言っています。病気のまま作られた入れ歯は、病気を軽減することはあっても治すものではありません。

入れ歯を家に例えてみます。

「噛み合わせ=家の基礎」「食べ物を噛む歯=家そのもの」になります。基礎が悪いまま美しい家を建てても生活ができないだけでなく、建て直しをしても問題を解決できません。

当院の入れ歯治療は、まず噛み合わせの病気を治すことでしっかりとした基礎をつくり、次にご希望に合わせた美しい入れ歯をつくります。

1-2

保険診療

当院は保険で入れ歯をつくることができます。ただし、噛み合わせ、入れ歯を支える土手の骨の状態、残っている歯の本数や位置、アゴの関節などが複合して悪くなっている場合は、自費の入れ歯製作をおすすめすることがあります。

保険で製作する入れ歯は、設計・型どり・材料・製作手順が決まっています。一定の水準の入れ歯が安価で作ることができるというメリットがある反面、患者さんごとの特徴的なお口の状態に対応しにくいというデメリットがあるのです。

確実に噛めるオーダーメイドの入れ歯をつくるためには、特に最初の設計が重要であり、自費診療はそれを確実にする手段です。

2. こだわりの入れ歯づくり

2-1

噛み合わせ設計へのこだわり

前述の通り、入れ歯治療は噛み合わせを正しくすることが最も重要です。

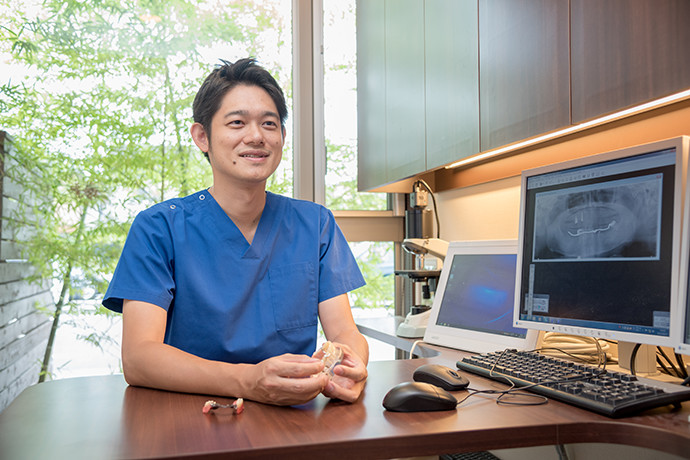

当院は、噛み合わせの病気を治すための新しい治療システムを導入し、お一人おひとりの本来のお口を取り戻します。

2-2

材料へのこだわり

入れ歯そのものの材料はもちろん製作するために使用する材料にこだわります。

髪の毛ほど細いものでも感じることができる精密なお口を入れ歯で再現するためには、歯型を採るための材料や模型も精密につくる必要があるからです。

2-3

作り手へのこだわり

入れ歯は歯科医師が入念に設計しても、実際に製作する技工士の技量によっては100%再現できません。

当院では5,000症例以上の経験を持つ入れ歯作りの匠とともに、噛める美しい入れ歯を製作します。

2-4

アフターメンテナンスへのこだわり

当院で製作した入れ歯に責任を持つために術後のメンテナンスにもこだわります。

いつまでも不自由なくお過ごし頂くことが入れ歯診療のゴールだからです。

3. 部分入れ歯と総入れ歯

3-1

部分入れ歯

隣り合う2〜3本の歯を失うと部分入れ歯を検討します。部分入れ歯は、残っている歯を支えとして維持するため、その歯に与える負担を最小限にする設計が重要です。

保険で作る部分入れ歯は、維持するためのバネが金属です。場所によっては目立つことがあります。

一部自費の診療になりますが、ご希望に合わせて目立たなくする選択肢を豊富に用意しております。お気軽にご相談ください。

3-2

総入れ歯

総入れ歯を敬遠されていたり、噛めない入れ歯であきらめている方もいらっしゃるかもしれません。

ですが噛めないことは、運動機能の低下や、誤嚥性肺炎、最近では認知症などのリスクを高めることもわかってきました。

お一人おひとりのお口に合った「噛める入れ歯」を製作します。どうかそのままになさらないでください。

また、生活がしやすくなる入れ歯づくりも大切にしています。着脱が快適であったり、より噛みしめることができる入れ歯をお求めになる場合は、インプラントを併用した方法もあります。まずはお気軽にご相談ください。

4. 入れ歯診療の流れ

4-1

ご予約

4-2

予診票の記入

まずは保険証をお預かりし予診票をご記入頂きます。症状を正確に把握させて頂くため、できるだけ詳しくご記入ください。

4-3

スタッフカウンセリング

予診票に基づき症状や治療に関する希望、想いなどを専門スタッフが1つ1つお聞きします。

4-4

初診検査

お口の中の詳しい検査、歯型と顎の骨の状態を把握するためのレントゲンをとります。当院はデジタルレントゲンを採用しており、少ないX線量で撮影することができます。

4-5

ドクターカウンセリング

検査結果とご希望に合わせた、選択肢のある治療計画を詳しくご説明いたします。

カウンセリングは個室でおこないますのでお気軽に何でもご相談ください。

4-6

入れ歯治療開始

部分入れ歯と総入れ歯では若干治療の流れが異なりますが、まずは噛み合わせを正しくすることから始まります。

気持ち良く噛むことができる状態になってからご希望に合わせた入れ歯を製作していきます。

4-7

アフターメンテナンス

治療後、お口の健診と入れ歯のメンテナンスで3〜6ヶ月に1回お越しいただきます。

いつまでも快適に、安心してご利用いただくための大切なメンテナンスです。